Drei Jahre WIR in REGIONEN – Ein gemeinsamer Blick zurück

Nach drei intensiven Jahren ist das Forschungsprojekt WIR in REGIONEN erfolgreich abgeschlossen. Gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Praxis haben wir untersucht, wie Menschen in ländlichen Räumen Zukunft gestalten – mit neuen Ideen, Begegnungen und Formen des Miteinanders.

Worum ging es?

Viele ländliche Regionen stehen vor großen Herausforderungen: Bevölkerungsrückgang, fehlende Treffpunkte, eingeschränkte Mobilität oder der Rückzug öffentlicher Angebote. Doch überall dort entstehen Initiativen, die gemeinsam Neues ausprobieren – Dorfläden, offene Werkstätten, Kulturfeste, Bürgerbusse oder gemeinschaftliche Wohnformen. Das Forschungsvorhaben WIR in REGIONEN, gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR), hat von 2022 bis 2025 untersucht, wie solche sozialen Innovationen entstehen, wachsen und ganze Regionen verändern können. Der Fokus lag auf zwei Regionen: dem Ostharz in Sachsen-Anhalt und dem Hohen Fläming in Brandenburg. Mit dabei waren neben dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) und der Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg auch Praxispartner wie heimatBEWEGEN, Wertewandel, Netzwerk Zukunftsorte und der Bundesverband Soziokultur.

Was ist entstanden?

Wissenschaftlich hat das Projekt Impulse gesetzt: In Fachartikeln, Berichten und internationalen Publikationen wurden die Ergebnisse veröffentlicht – unter anderem zur Rolle sozialer Innovationen im ländlichen Raum, zu Legitimationsprozessen zivilgesellschaftlicher Initiativen und zu den Faktoren, die regionale Transformationsfähigkeit fördern. So wurde deutlich, wie entscheidend Offenheit, Netzwerke und Kooperationen für zukunftsfähige Regionen sind.

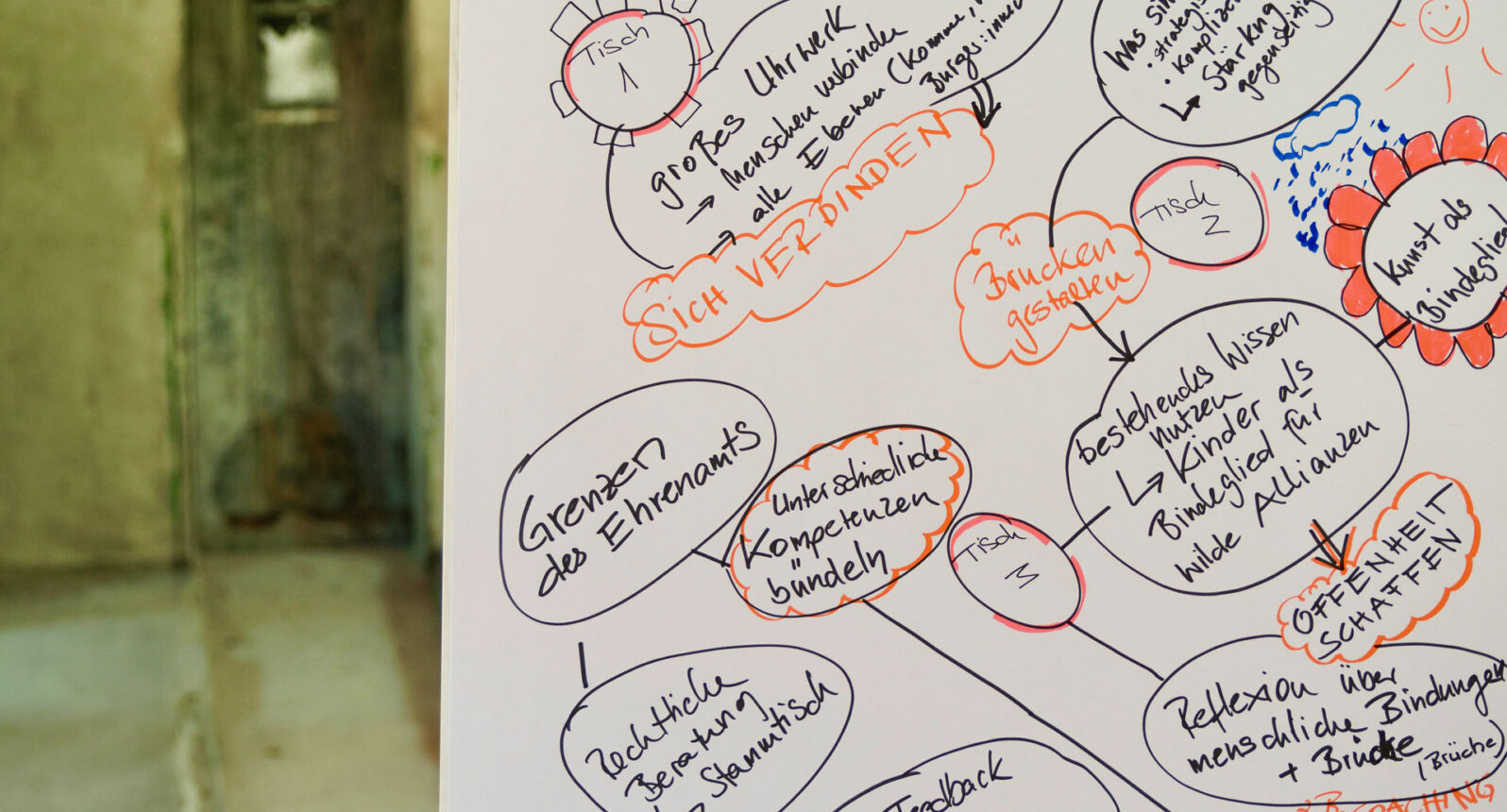

Im Verlauf des Projekts sind viele Formate, Begegnungen und Materialien entstanden, die zeigen, wie gemeinschaftliche Ideen Zukunft gestalten können: Stadtgespräche und Erzählcafés haben Menschen aus Vereinen, Politik, Schulen und Verwaltung an einen Tisch gebracht. Sie wurden zu lebendigen Austauschorten, an denen gemeinsam Visionen für Stadt und Land entstanden. Ein Brettspiel zu sozialen Innovationen macht auf spielerische Weise sichtbar, welche Faktoren Engagement fördern oder behindern – und regt Diskussionen an, wie Regionen lebendiger werden können. Mit der Broschüre Wie eine sarke Zivilgesellschaft zu lebenswerten ländlichen Räumen beiträgt – Ein Selbsttest mit Diskussionsfragen und Praxisbeispielen wurde ein praktisches Werkzeug entwickelt, das Kommunen, Vereinen und Engagierten hilft, ihre Region einzuschätzen und nächste Schritte zu planen.

Was haben wir gelernt?

Die Ergebnisse zeigen: Zukunft entsteht dort, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen.

Ländliche Regionen brauchen Räume, in denen Begegnung, Kreativität und gemeinsames Handeln möglich sind – ob in leerstehenden Gebäuden, Werkstätten oder auf dem Dorfplatz. Entscheidend sind nicht nur Fördermittel, sondern eine offene Haltung in Verwaltung und Politik, die zivilgesellschaftliches Engagement ernst nimmt und unterstützt. Besonders erfolgreich sind Regionen, in denen viele Akteure – Vereine, Kommunen, Unternehmen, Schulen und engagierte Bürger – kooperativ zusammenarbeiten. Diese „sozialen Innovationsökosysteme“ schaffen Vertrauen, bündeln Kräfte und machen Wandel sichtbar.

Ein Projekt, das bleibt

Für uns bei heimatBEWEGEN war das Projekt ein wichtiger Meilenstein. Es hat gezeigt, wie groß die Kraft lokaler Initiativen ist – und wie wertvoll es ist, Menschen, Ideen und Orte miteinander zu verbinden. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre sind neue Kooperationen, Netzwerke und Freundschaften gewachsen, die über das Projekt hinaus wirken.

Auf der Projektwebsite

finden sich alle Berichte, Fotos, Interviews und Materialien.

Danke an unsere Partner

Zum Abschluss möchten wir unseren Projektpartnern von Herzen danken – dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), der BTU Cottbus-Senftenberg, Wertewandel e.V., dem Netzwerk Zukunftsorte e.V. und dem Bundesverband Soziokultur e.V. Was dieses Projekt besonders gemacht hat, war die Begegnung auf Augenhöhe. Wir hatten die seltene Möglichkeit, Weltbilder, Sprachen und Sichtweisen von Wissenschaft und Praxis miteinander zu verweben – und voneinander zu lernen. Es war ein gemeinsames Forschen, Denken und Handeln, das Brücken geschlagen hat: zwischen Theorie und Alltag, zwischen Konzept und gelebter Praxis. Das Projekt WIR in Regionen hat uns alle bereichert – fachlich, menschlich und mit dem tiefen Vertrauen, dass Wandel möglich ist, wenn wir ihn gemeinsam gestalten.

Erinnerungen an unser Abschlusstreffen am 22. Oktober 2025. Und zur Arbeit gehört natürlich auch eine schöne gemeinsame Zeit mit kochen, klönen und wandern. Bild 1: v.l.n.r. Nicole Müller und Anneke Richter von heimatBEWEGEN, Andreas Huber von der BTU Cottbus-Senftenberg, Sophie Progscha vom Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung IÖW, Prof. Dr. phill. Melanie Jäger-Erben von der BTU Cottbus-Senftenberg, Dr. Sabine Hielscher vom IÖW, Philipp Henschel vom Netzwerk Zukunftsorte und Kira Sawicka von Wertewandel; Bild 2: Gemeinsames Kochen in der Küche des Gut Ziegenberg; Bild 3: Wanderung zum Gegenstein in Ballenstedt; Ein dickes Dankeschön auch an Dr. Friederike Rodhe, Ida Lützenkirchen und Lina Engel – auch ohne Euch wäre diese Stadt nur halb so schön.